A transformação das cidades não depende mais apenas do asfalto ou do cimento, mas dos dados que circulam nas redes invisíveis que conectam cidadãos, governos e máquinas.

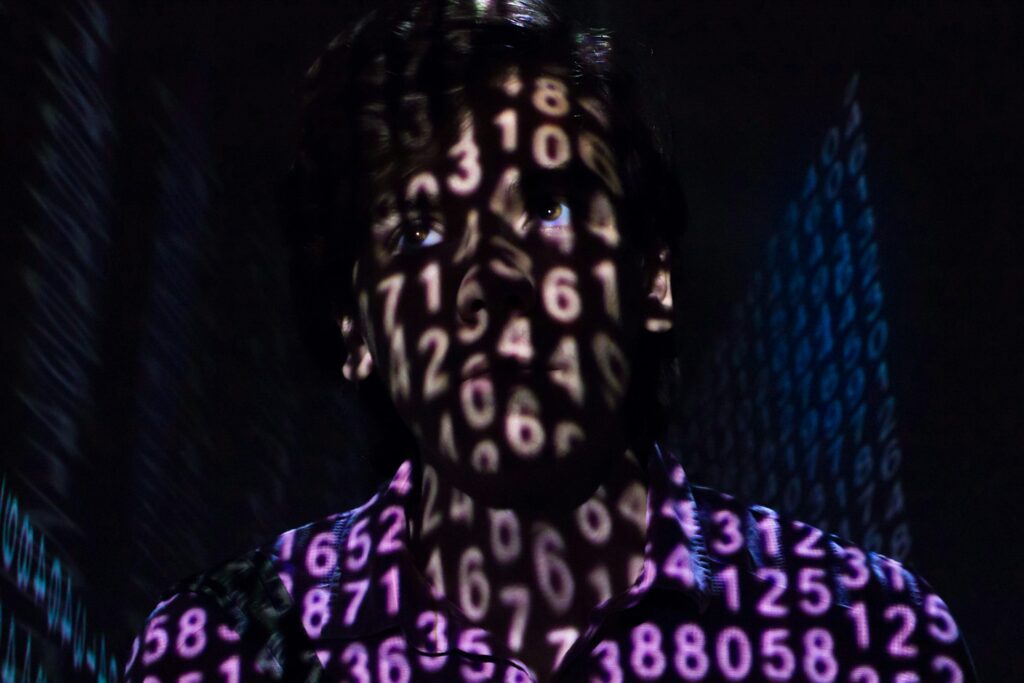

Nesse novo cenário urbano, a identidade digital torna-se a chave mestra para o acesso a serviços, direitos e decisões coletivas.

Mas a que preço essa chave é entregue? Segurança, privacidade e controle do cidadão são os novos campos de disputa nas metrópoles inteligentes.

«A cidade não é um problema, mas uma solução» — Jaime Lerner

Por: Gabriel E. Levy B.

Quando o urbanista brasileiro Jaime Lerner afirmou que a cidade é uma solução, ele não imaginou que, décadas depois, essa solução seria codificada em algoritmos.

O surgimento da identidade digital como base operacional das cidades inteligentes marca um ponto de virada na forma como os cidadãos interagem com seu ambiente e com as instituições que os governam.

Desde os primeiros sistemas de governo eletrônico implementados na Estônia no início dos anos 2000 até as atuais plataformas de governança digital em cidades como Barcelona ou Cingapura, o gerenciamento de dados pessoais tornou-se um novo terreno de inovação e, ao mesmo tempo, de risco.

A capacidade de acessar serviços públicos, votar online ou pagar impostos por meio de uma identidade digital exclusiva é um divisor de águas no jogo urbano.

Autores como David Lyon, especialista em estudos de vigilância, alertam que esse novo modelo digital implica uma «normalização da vigilância» em nome da eficiência.

De acordo com Lyon, a identidade digital não apenas simplifica os processos, mas também permite o rastreamento constante das atividades diárias dos cidadãos, muitas vezes sem seu pleno consentimento ou compreensão de suas implicações.

«Somos dados antes dos cidadãos» — Evgeny Morozov

A digitalização da identidade não é um fenômeno isolado, mas parte de uma mutação estrutural do modelo de cidade.

O conceito de «cidade inteligente» se expandiu globalmente como uma promessa de eficiência, sustentabilidade e modernização.

Mas por trás dessa narrativa otimista, há uma pergunta desconfortável: quem controla os dados?

Nesse contexto, tecnologias como blockchain e Internet das Coisas (IoT) se apresentam como garantidoras de segurança e transparência.

O Blockchain, ao descentralizar as informações, promete que ninguém pode alterar os registros de identidade sem deixar rastros.

Por sua vez, a IoT conecta sensores e dispositivos urbanos em tempo real, facilitando a rastreabilidade de serviços e recursos.

No entanto, essas ferramentas tecnológicas também podem levar a novas formas de controle se não forem acompanhadas por marcos regulatórios sólidos e mecanismos de auditoria cidadã.

A socióloga Shoshana Zuboff, em seu livro The Age of Surveillance Capitalism, argumenta que os dados pessoais não são mais simples subprodutos de nossas interações digitais, mas a principal entrada de um modelo econômico baseado na previsão e modificação do comportamento humano.

Em uma cidade inteligente, onde todas as ações podem ser conectadas a um banco de dados, a identidade digital não apenas possibilita direitos, mas também condiciona liberdades.

Por isso, a implementação de identidades digitais deve ser acompanhada de um pacto ético entre cidadãos, governos e empresas de tecnologia.

Não se trata apenas de proteger os dados, trata-se de garantir que a tecnologia não substitua o julgamento humano ou corroa a autonomia individual.

«Governar é compartilhar o código» — César Hidalgo

Um dos argumentos mais frequentes a favor da identidade digital é sua capacidade de promover uma cidadania mais participativa.

Com ferramentas como passaportes digitais, plataformas de votação online e orçamentos participativos eletrônicos, abre-se a possibilidade de uma democracia direta, contínua e descentralizada.

Em cidades como Helsinque, os cidadãos podem influenciar as decisões municipais por meio de aplicativos que permitem votar em projetos de bairro.

Em Taiwan, a plataforma vTaiwan facilita o debate cidadão sobre leis e políticas públicas, integrando diversas opiniões por meio de sistemas digitais deliberativos. Esses modelos buscam romper com a passividade cidadã e promover a participação ativa na vida urbana.

Mas a inclusão digital não é automática.

De acordo com dados do Banco Mundial, mais de 30% da população urbana em países de renda média não tem acesso constante à internet ou a dispositivos inteligentes.

Isso significa que, em muitas cidades, a identidade digital pode se tornar uma nova forma de exclusão para aqueles que não têm acesso ou habilidades digitais suficientes.

Portanto, o verdadeiro desafio da identidade digital nas cidades inteligentes não está apenas em sua implementação tecnológica, mas em seu design inclusivo.

A alfabetização digital, a disponibilidade de infraestruturas públicas de conectividade e a acessibilidade universal são condições básicas para que essa identidade não seja um privilégio, mas um direito.

«A tecnologia não é neutra» — Langdon Winner

Várias cidades ao redor do mundo já estão experimentando sistemas avançados de identidade digital.

Na Estônia, todos os cidadãos têm uma identificação digital há mais de uma década, o que lhes permite assinar contratos e votar nas eleições nacionais.

O modelo estoniano é frequentemente citado como referência, não apenas por sua eficácia, mas também pela estrutura de transparência e controle cidadão que o acompanha.

Os cidadãos podem saber quem está acessando seus dados e têm o direito de negar esse acesso.

Em Barcelona, o projeto Decidim busca democratizar a tomada de decisões urbanas por meio de uma plataforma digital de código aberto onde os cidadãos podem propor, debater e votar políticas públicas.

Esse modelo não apenas digitaliza a participação, mas a enquadra em um ecossistema ético onde os dados pertencem aos cidadãos, não às corporações.

Em contrapartida, em cidades como Shenzhen, na China, o uso de identidades digitais está atrelado a sistemas de crédito social que podem limitar direitos e benefícios com base em comportamentos considerados inadequados.

Nesse caso, a tecnologia funciona como um mecanismo de controle e não como um empoderamento do cidadão.

Esses exemplos mostram que a identidade digital não é boa nem ruim em si mesma, mas que seu impacto depende do modelo de governança que a enquadra.

A mesma ferramenta que promove a participação e a inclusão em uma cidade, em outra pode consolidar formas de vigilância e discriminação.

Em conclusão, a identidade digital está emergindo como uma peça-chave na arquitetura das cidades do futuro.

Sua implementação pode permitir uma nova era de eficiência, transparência e participação cidadã.

Mas também envolve riscos concretos em termos de privacidade, exclusão e vigilância.

Por isso, mais do que uma inovação técnica, a identidade digital é um campo de disputa política e ética que definirá o tipo de cidade em que queremos viver.

O desafio não é digitalizar os cidadãos, mas humanizar o digital.

Referências:

- Lyon, David. Estudos de vigilância: uma visão geral. Imprensa de Política, 2007.

- Zuboff, Shoshana. A era do capitalismo de vigilância. Relações Públicas, 2019.

- Hidalgo, César. Por que a informação cresce: a evolução da ordem, dos átomos às economias. Livros Básicos, 2015.

- Morozov, Evgeny. Para salvar tudo, clique aqui. Relações Públicas, 2013.

- Vencedor, Langdon. A baleia e o reator: uma busca por limites em uma era de alta tecnologia. Imprensa da Universidade de Chicago, 1986.